La Palude

Léstre capanne macchiaroli

Luigi Zaccheo

Le Paludi Pontine all’inizio del XX secolo erano per antonomasia la zona della malaria, la terra della morte, il paradiso degli uccelli, il luogo della poesia e della natura primitiva, il regno dei bufali a seconda degli interessi delle persone che le visitavano. In ogni caso era forse l’unico tratto costiero della penisola italiana, circa

La bonifica idraulica e la successiva bonifica agricola, messe in essere dal governo fascista, in appena un decennio portarono alla totale trasformazione delle Paludi Pontine, cancellando secoli di usanze, di abitudini, di utilizzo del territorio, espellendo i pochi abitanti indigeni e favorendo l’immigrazione di popolazioni provenienti per lo più dall’Italia settentrionale (Romagnoli, Emiliani, Veneti, Friulani, ecc).

Il governo fascista impegnò tutte le sue migliori energie per la buona riuscita della bonificazione delle terre pontine, utilizzando i più bravi ingegneri idraulici, i più capaci agronomi, i medici, gli intellettuali più famosi, gli archeologi ed anche gli antropologi. Così il giovane, ma già affermato, antropologo Mario De Mandato nel 1933 pubblicò il libro La primitività nell’abitare umano, nel quale un lungo capitolo è dedicato proprio all’Agro Pontino. Nelle zone più alte delle paludi e su appositi spiazzi disboscati, conosciuti con il nome di léstre1, vivevano in semplici capanne pastori, legnaioli, carbonai, allevatori di bestiame, i quali potevano utilizzare per una elementare agricoltura anche piccole aree. Purtroppo tutta o quasi tutta la popolazione che viveva per gran parte dell’anno nelle léstre era malarica. Posso portare la diretta testimonianza di mio padre Felice, nato a Sezze nel 1901, e per lavoro costretto a risiedere per l’intero anno nelle Paludi Pontine, in particolare nella zona chiamata «Mezzaluna». Mio padre fu colpito dalla malaria una prima volta nel 1920 e purtroppo una seconda volta nell’estate del 1944, dopo che i terreni già bonificati erano stati nuovamente allagati dalle truppe tedesche in ritirata. Dai suoi racconti mi è rimasto impresso il fatto che ancora bambino, prima di dormire, vivendo in palude, suo padre gli cospargeva il delicato volto e le mani con una poltiglia di aglio e lo costringeva a fumare il forte sigaro toscano, il tutto per tenere a bada le zanzare.

Coloro che dormivano occasionalmente in palude nel periodo estivo non disponevano di capanne, ma utilizzavano la lógge, tipica palafitta delle Paludi Pontine, che aveva la duplice funzione di controllo del terreno coltivato circostante e di riposare a circa tre metri di altezza, evitando l’umidità del terreno e soprattutto la gran massa delle zanzare, che sono solite stazionare a circa un metro di altezza.2

Vedendo le numerose fotografie del Fondo Bortolotti del Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino si resta sorpresi nel constatare che nell’Italia degli anni Trenta del secolo appena passato, migliaia di persone vivevano in capanne di paglia sparse in mezzo alla campagna, non dissimili da quelle usate dalle popolazioni arretrate e primitive dell’Africa nera. I numerosi giornalisti, scrittori, intellettuali che dalle città del Nord d’Italia venivano a visitare l’Agro Pontino erano soliti emettere «grida di dolore» di fronte a donne, uomini e bambini che vivevano cenciosi, sporchi e malarici in queste primitive capanne. Lo scrittore Guelfo Civinini rimase profondamente colpito dalle misere condizioni di vita dei lestraioli e da buon intellettuale – per giunta totalmente ignorante della storia, degli usi e costumi delle popolazioni locali – emise sentenze, dette giudizi e consigli, si scandalizzò dell’ignoranza delle persone che incontrava.

Frequentavo il primo liceo classico a Latina: un giorno il professore lesse un brano di Guelfo Civinini nel quale veniva descritta con toni ad effetto la miserabile vita degli abitanti delle léstre, e il rifiuto di una donna di Sezze, palesemente malarica insieme ai suoi bambini, di prendere il chinino che l ’ infermiere incaricato dal governo distribuiva agli abitanti della palude. Anzi l’infermiere – sapendo che la donna era di Sezze – nemmeno le dette il chinino3, perché era certo che l’avrebbe preso per timore di qualche ritorsione da parte delle autorità, ma che subito l’avrebbe sputato per terra. L’intellettuale Civinini rimase disgustato dal comportamento della donna e scrisse una serie di «alte considerazioni» sull’ignoranza, sull’arretratezza, sull’inciviltà dei sezzesi. Ricordo che fui sommerso dalle risate e dal sarcasmo dei miei compagni di classe, fui considerato poco più che un beduino. Rientrato a casa, chiesi a mio padre il perché dell’atteggiamento di rifiuto della donna. La sua risposta di uomo nato e vissuto in palude fu molto semplice: poiché lavorando in palude si prendeva il chinino per tutto l’anno e per tutta la vita, i medici locali avevano consigliato ogni tanto di interromperne la cura. Lui stesso per alcuni mesi dell’anno si asteneva dall’assunzione del chinino, anche se, per non avere noie con le autorità, lo ritirava regolarmente presso l’ambulatorio medico ogni quindici giorni. (Voglio ricordare che durante la bonifica idraulica mio padre unitamente al fratello Antonio ha lavorato stabilmente in zona

La vita degli abitanti dell’Agro Pontino era certamente dura e miserevole, ma ritengo che lo fosse altrettanto anche in numerose regioni d’Italia: dal Veneto alla Sardegna, dalla Puglia alla Campania, fino alla Maremma Toscana. Purtroppo la condizione della popolazione rurale italiana era ancora primitiva e con gravi problemi alimentari, sanitari e sociali.

Nel 1938 la bonifica della pianura pontina è ormai compiuta, le nuove città sono state fondate, la città di Littoria è capoluogo di provincia affermato. Ho rinvenuto presso l’Archivio comunale di Sezze una interessante deliberazione, la n. 89 del 1938, che prevede lo stanziamento di fondi per tagliare molto frascame con cui occultare alla vista del potente alleato Adolfo Hitler le circa 700 capanne poste lungo la visuale del tratto di ferrovia Roma-Napoli, che attraversa il territorio di Sezze. Sarebbe stato sconveniente mostrare al superbo alleato che il grande impero fascista in realtà era poca cosa. Altro aspetto rilevante della deliberazione è l’accenno alla forte disoccupazione presente tra la popolazione locale4. Le capanne nel territorio lepino saranno abitate stabilmente o stagionalmente ancora per molti anni, fino a scomparire del tutto all’inizio degli anni Sessanta del secolo appena trascorso, anche se nel

Le capanne

Le capanne a forma rettangolare ospitavano soprattutto il bestiame (essendo più spaziose) ma erano utilizzate a volte come fienile e naturalmente anche dall’uomo. Si può concludere che la forma delle capanne in palude era il risultato della tradizione delle popolazioni che le costruivano. Inoltre spesso i visitatori occasionali della palude non distinguevano le differenze considerevoli tra la capanna, lo scafurno, lo shanty (scintì) e la baracca di legno.

Prima di procedere alla costruzione della capanna era necessario individuare un’area pianeggiante, asciutta e, se possibile, riparata dai forti venti. Una volta individuata l’area (ovvero i sédio) si faceva sul terreno, dopo averlo ripulito dalle erbacce e dalle radici degli alberi, un tracciato circolare avente – in media – il diametro di circa tre metri e mezzo o più grande. Seguendo la circonferenza, a distanza di un metro l’uno dall’altro, si conficcavano saldamente nel terreno robusti pali, del diametro di almeno

Una volta terminata l’armatura, si procedeva a riempire gli spazi vuoti tra gli elementi portanti della capanna. Le pareti basse, quelle alte circa un metro e dieci dal suolo, venivano realizzate con steli del mais o con mazzetti di cannucce palustri: questi si pressavano tra due pertiche che correvano tra loro orizzontalmente, in modo da formare una spessa pare t e , impermeabile all’acqua e al vento.

Le falde della capanna erano ricoperte utilizzando corposi mazzetti di stramma (Ampelodesma tenax), chiamati nel gergo locale oranghe, che, disposti gli uni sugli altri in modo compatto, facevano sì che l’acqua piovana, anche se forte, scivolasse velocemente sulla stramma e non penetrasse all’interno della capanna (posso assicurare che anche piogge molto violente non recavano danni a tale copertura). La parte più delicata della copertura della capanna era quella alta, dove confluivano tutti i pali dell’armatura (i culimareccio dal latino columen), in quanto occorreva una particolare abilità nel disporre con tecnica ed esperienza le oranghe.

La porta per accedere alla capanna era larga circa un metro e spesso non era alta, per contenere l’eccessivo afflusso di aria fredda dall’esterno. Per chiudere la porta si usava una piccola stanga, il chiavistello (i calascenno) azionato tirando uno spago dall’esterno e a mano all’interno. Quasi sempre nella parte bassa della porta si trovava una piccola apertura per consentire l’entrata e l’uscita del gatto: la gattaiola (i bucio la iattarola). Spesso sulla porta era inchiodato un vecchio ferro di cavallo, come portafortuna.

Il pavimento veniva sistemato in modo originale, mischiando cenere e terra, oppure la pula del grano (la cama) e la terra. Il tutto veniva bagnato con l’acqua e battuto (pestato) con i piedi, calzando pesanti scarponi. Una volta che l’impasto si era asciugato, si formava un lastrico che sembrava costituito di cemento, non fangoso e quindi facile da pulire con la scopa.

All’interno della capanna, sul lato esposto a mezzogiorno, si costruiva sempre con il legname il letto (la roazzola), su cui veniva posto un corposo materasso realizzato con un ampio sacco riempito dalle foglie sottili della spiga di granturco. Nel lato nord della capanna si ponevano l’orcio di terracotta (l’arciola) e, addossata alla parete, la piccola piattaia (arumaro)7. Tra una parete e l’altra correvano delle lunghe canne o pertiche, usate per attaccare i panni.

Al centro della capanna era posto il focolare, delimitato da alcune pietre. Dal tetto partivano perpendicolari al focolare due aste dentate (dette catena) che reggevano un paiuolo. Spostandolo sui denti della catena, si avvicinava o si allontanava il paiuolo dalla fiamma del focolare.

All’interno della capanna le suppellettili erano scarse e molto spartane. Quasi sempre si disponeva di una madia di legno (arca o arcone) nella quale si ammassava il pane e poi ci si conservavano anche per dieci giorni le pagnotte. Le famiglie più fortunate disponevano anche di una cassapanca nella quale conservare la biancheria. Non mancavano mai il pestasale, quasi sempre di pietra, i cucchiai di latta, le forchette (queste spesso però erano sostituite con quelle di canna), la copella (botticella di legno che conteneva circa cinque litri, usata sia per l’acqua che per il vino), l’orcio di terracotta (arcióla), per conservare l’acqua, la calandrella o muttiglio (una piccola brocca di terracotta con beccuccio), un coltellaccio, alcuni mestoli ricavati dalle zucche essiccate (i cóccio) e all’occorrenza trasformati anche in imbuti o grossi bicchieri. Dalla zucca (i cóccio) si potevano ricavare numerosi utensili, facilmente rinnovabili. Non mancava mai la staratora, una piccola lama di ferro per togliere il fango dagli scarponi prima di entrare nella capanna.

Nello spazio antistante la capanna, all’aperto, era piantato saldamente per terra un robusto palo con numerosi spuntoni, ai quali si appendevano i vari secchi e le suppellettili in generale (i puéglio), necessari ai lavori domestici e per la preparazione del formaggio.

A volte – sempre nello spazio antistante – si disponevano in modo stabile delle robuste aste orizzontali su cui si poggiavano i finimenti del cavallo, del mulo, dell’asino e dei buoi (i pignalo) .

Il fumo, provocato dal fuoco costantemente acceso all’interno della capanna, usciva lentamente dal tetto filtrando attraverso le oranghe di stramma senza la necessità di avere un vero e proprio camino. Entrando nelle capanne nelle quali l’uomo viveva stabilmente, si restava affascinati nel vedere il nero del catrame che era diffuso in modo uniforme su tutto l’interno, come se una sapiente mano lo avesse dipinto. Il fumo aveva il pregio di allontanare i numerosi insetti e le zanzare (i sfumeggio), inoltre evitava che le tarme distrugges s ero l’armatura di legno della capanna8. Nella parte alta dell’interno della capanna su un’apposita asta orizzontale venivano attaccati, per essere asciugati, i prosciutti, i guanciali, le lonze e le salsicce. (Posso assicurare che il sapore e il gusto di tali prodotti suini asciugati lentamente con il fuoco all’interno della capanna raggiungevano livelli straordinari).

Nella pianura pontina la copertura delle capanne oltre che con la stramma veniva fatta anche con piccoli fasci di canne palustri sottili, messi gli uni sugli altri seguendo la tecnica e la messa in uso delle oranghe di stramma. Se mancavano sia la stramma che le cannucce si utilizzavano le code di ginestra scopaiola o dei carbonai seguendo la medesima tecnica. Ma il vero capolavoro della copertura delle capanne pontine era dato dall’uso degli steli del grano. Si piantava il grano della specie Roma o Romanella che, oltre che portare spighe robuste, aveva degli steli molto alti, rispetto ad altri tipi di grano. Durante la mietitura si tagliavano appositamente le spighe piuttosto in alto, lasciando intatto il lungo stelo; successivamente con le mani si tiravano dal terreno gli steli con tutte le radici. Si procedeva a farne dei mazzetti che venivano utilizzati per la copertura della capanna. Le radici apparivano esternamente, mentre gli steli erano appoggiati internamente all’armatura. Questo tipo di copertura era chiamato a pelliccione, durava molti anni ed era molto resistente. A volte nelle capanne coperte a pelliccion e, nel soffitto, a circa tre quarti di altezza, veniva realizzata una piccola apertura per consentire in modo più celere l’uscita del fumo. L’aspetto di una capanna ricoperta interamente con radici di grano era molto bello ed uniforme. Peccato che ora non sia più possibile procedere ad una simile copertura, in quanto tale tipo di grano non viene più seminato.

Nei pressi della capanna centrale se ne trovavano quasi sempre altre di servizio, che pertanto erano meno elaborate: lo scafurno, lo scintì, la baracca. Lo scafurno era una capanna piuttosto semplice e rozza, realizzata usando i materiali disponibili nelle vicinanze e senza badare all’aspetto estetico. Esso era usato come riparo per gli animali, come deposito per gli attrezzi agricoli e in alcuni casi come abitazione temporanea dell’uomo, soprattutto nei mesi estivi e non piovosi.

Lo scintì (dall’inglese shanty) era realizzato, a sezione rettangolare, con tavole informi di legno, che ricoprivano in modo spesso disordinato le quattro pareti. Per la copertura del tetto, generalmente ad una falda inclinata, si usavano grosse cortecce di albero (le schiazze) poste le une sulle altre.

Spesso i visitatori delle paludi parlavano di capanna in senso generale, non distinguendo affatto le varie forme. La capanna era la casa vera e propria e quasi sempre si lasciava in eredità ai figli. Non era pertanto una costruzione effimera stagionale, ma il luogo dove trascorrere la vita.

Nelle zone di collina e di montagna, dove è abbondante e facilmente reperibile la pietra calcarea (ma anche vulcanica in alcune zone particolari), la base della capanna era realizzata con robusti muri a secco, utilizzando gli scapoli di calcare che si trovavano in superficie sul terreno. Tali muri avevano generalmente uno spessore di circa 80-

Oltre che costruire un’unica capanna per tutte le necessità della vita, erano spesso realizzate più capanne finalizzate ciascuna ad un determinato uso. Sicuramente più curata e più pulita all’interno era la capanna gli fóco, ovvero la capanna adibita a cucina. Al centro di essa era posto il focolare circolare, ma non eccessivamente grande, delimitato da robuste pietre di calcare, per evitare il disperdersi della cenere e della brace. All’interno erano sempre presenti la piccola madia per custodire il pane, la piattaia fissa (gli arumaro) e la conca per conservare l’acqua con il relativo mestolo (concone e soréglio).

La capanna gli létto veniva utilizzata soltanto per dormire; era molto curata internamente ed esteticamente era bella ed accogliente. L’interno era stabilmente rivestito con larghe strisce di canne sapientemente intrecciate in modo da formare una parete uniforme, omogenea da terra alla cima. Tale complesso rivestimento era riservato quasi esclusivamente per le capanne destinate ai giovani sposi. All’interno, con al centro sempre il focolare, si trovavano uno o più letti (roazzole), realizzati con assi di legno fissati per terra e tavole di castagno. Sulle tavole veniva posto il pagliericcio. Erano presenti alcuni sgabelli rudimentali di legno (le bangozze) e un appoggio dove attaccare durante la notte i pochi abiti che si indossavano. Spesso i letti, per economizzare lo spazio, erano realizzati a castello. Per le esigenze fisiologiche si usciva dalla capanna e nei casi più fortunati si usava il classico pitale.

Interessante è i capannéglio o capanna mutatóra. Si tratta di una minuscola capanna, alta circa due metri, a forma di cono, con un diametro alla base di circa

Nelle grandi tenute agricole della pianura era sempre presente i capannóno: esso, di grandi dimensioni, a volte raggiungeva i 150 mq. di spazio interno utilizzabile. Celebre è rimasto i capannóno di Aiuti, il più grande in assoluto di tutta la pianura Pontina e ricordato per antonomasia. Questa tipologia di capanna era caratterizzata da una pianta rettangolare. Lungo i lati perimetrali si conficcavano nel suolo a distanza regolare robusti pali di castagno: questi erano tutti della stessa altezza nei lati lunghi, progressivamente più alti nei lati brevi per consentire la copertura a due falde spioventi. In considerazione della lunghezza della struttura, la copertura richiedeva il supporto di almeno tre altri pali allineati al centro. L’interno si presentava pertanto composto da due navate, molto alte e spaziose, divise dai pali. La copertura, a due falde, era realizzata sempre con la stramma o con le radici del grano che poggiavano su un’armatura di assi di castagno. Le quattro pareti laterali della struttura erano realizzate con alti steli di granturco (gli stavi); con code di ginestra oppure con la paglia dei lupini. Nel capannone si custodivano il fieno per le bestie, ma anche gli attrezzi agricoli (aratro, erpice, finimenti, zappe, forche, pale, vanghe, ecc.) e a volte anche i generi alimentari (grano, granturco, fagioli, ed altro ancora). Tali generi erano riposti con cura in appositi contenitori, dalle pareti realizzate con canne intrecciate (i cambracano), in modo che essi avessero una buona aerazione e nello stesso tempo fossero difesi dall’attacco dei famelici topi. La piccola camera a canne, spesso di forma cilindrica, veniva chiusa con un coperchio fatto con vimini intrecciati.

La capannózza o capannella era invece una capanna stabile di ridotte dimensioni e alquanto rabberciata, anche se realizzata con gli stessi materiali usati per le altre (legno di castagno, stramma, code di ginestra). Essa veniva costruita negli uliveti e sui terreni che si trovavano distanti dall’abituale abitazione del proprietario. Più che una capanna era un riparo di fortuna durante la giornata lavorativa, in caso di pioggia o di improvvisi temporali.

Spesso tra le varie capanne troviamo anche la capanna le grasce, realizzata secondo gli stessi sistemi costruttivi delle altre capanne, nella quale erano gelosamente custoditi i poche viveri che la famiglia possedeva. Si trattava quasi sempre di grano, granturco, fagioli, lupini, patate, ceci, fave ed altro. I salumi e i formaggi invece erano conservati nella capanna gli fóco. Soltanto il padrone di casa e la moglie potevano accedere alla capanna le grasce, che era sempre ben chiusa e protetta dagli sguardi indiscreti dei vicini.

E’ opportuno ricordare che i pastori e i contadini nel realizzare i vari tipi di capanne avevano l’accortezza di ubicarle a distanza di sicurezza l’una dall’altra, perché in caso di incendio di una capanna, il fuoco non coinvolgesse tutte le altre, distruggendo così in pochi minuti tutte le ricchezze. Spesso i pastori molto poveri conservavano sotto la loro roazzóla (il letto su cui dormivano) il poco grano o granturco che possedevano, oltre alle galline e agli altri preziosi averi.9

Dall’aspetto curioso a vedersi era la capannuccia per le galline a causa delle sue ridottissime dimensioni. Era costruita con lo stesso materiale delle altre capanne (copertura con piccoli travi di legno e stramma). Essa, di forma conica, raggiungeva un’altezza massima di circa

Quasi sempre i maiali allevati dai lestraioli vivevano in libertà intorno alla zona abitata. Spesso però, per motivi di sicurezza, il maiale veniva fatto crescere stando rinchiuso nel mandriglio o rólla. Questa è una costruzione a sezione quadrata (

Quando i pastori dalla montagna arrivavano in pianura per restarci diversi mesi, portavano con loro numerosi gatti, piuttosto grossi e quasi sempre affamati. I gatti, unitamente alle galline, ai tacchini, ai maiali, provvedevano a bonificare il terreno circostante la capanna dalla presenza di animali indesiderati: serpentelli, grosse bisce, lucertole, ramarri, topi, cavallette, ecc. I cani invece servivano per fare la guardia agli animali domestici, in considerazione del fatto che i furti erano piuttosto frequenti. Del resto la capanna con i suoi beni materiali (poveri ma indispensabili alla vita) e con gli animali non veniva mai lasciata incustodita. La donna con numerosa prole al seguito non si allontanava mai da essa.

Nelle léstre accanto alle capanne abitate veniva quasi sempre costruito un rudimentale forno in muratura, di modeste dimensioni, capaci di contenere un massimo di quindici pagnotte di pane. Il prof. Mario De Mandato nel suo libro accenna alla presenza di piccoli forni nelle léstre.

I macchiaroli basavano la loro alimentazione sul pane di farina di grano e sulle pizze fatte con la farina rossa di granoturco. Le pagnotte, una volta cotte, venivano riposte nella madia di legno (arca, arcóno) e consumate nell’arco di dieci giorni circa, a seconda del numero dei componenti della famiglia. I legumi, (in particolare fagioli, ceci, cicerchie, fave) erano mangiati quasi quotidianamente e cucinati in molti modi diversi. Quasi sempre al tramonto gli uomini si recavano nei vicini stagni e pescavano in poco tempo il quantitativo di rane necessario per la cena o per il pranzo del giorno dopo, non meno di 30-40 rane. Queste, una volta spellate e pulite delle parti non commestibili, venivano lasciate in una pentola di acqua pulita per il dissanguamento. Spesso il pasto serale era costituito da una zuppa composta da tante fettine sottili di pane raffermo su cui si versava un brodo di rane con alcuni pomodori, magari con dentro una o due uova. Quando il tutto si era inzuppato, si mangiava con avidità.

La dieta dei macchiaroli era incrementata anche dalle lumache, che si consumavano in grande quantità, cotte soprattutto con il sugo di pomodoro. Spesso si usavano le lumache cotte per condire la polenta.

Una vera leccornia erano le anguille, che però solo i più abili erano in grado di pescare e non in tutti i periodi dell’anno. Paradossalmente, pur essendo la palude il paradiso degli uccelli, solo i cacciatori erano in grado di procurarsi abbondante selvaggina, in quanto i lestraioli quasi mai disponevano di un fucile per la caccia. A catturare i piccoli volatili con le trappole erano poco interessati, perché, in fondo, a loro il cibo non difettava. Occorre ricordare che presso la capanna si allevavano galline, tacchini, papere, maiali e le greggi di pecore erano spesso presenti fornendo latte e formaggi. A volte capitava che un bufalo o una mucca morisse per incidente: allora si aveva a disposizione molta carne da consumare. Il cibo per gli abitanti delle léstre non era uno dei problemi principali.

La pesca delle rane, per chi ne era capace, era semplice e veloce, in quanto in pochi minuti se ne potevano pescare molte. Il ranocchiaro dilettante e occasionale reggeva con la mano destra una sottile asta, lunga al massimo

Più complessa e difficile era la pesca delle anguille (la mazzacchera) riservata quasi sempre ai soli specialisti. Il pescatore di anguille, prima di recarsi sul luogo della pesca, la sera precedente si preoccupava di raccogliere un bel fascio di lombrichi, meglio se lunghi e grossi. Con ago e filo trapassava il corpo del lombrico e questa operazione veniva ripetuta per almeno dieci lombrichi, che quindi venivano tenuti uniti in un solo fascio. Questo era legato ad uno spago lungo circa

Posso affermare che da ragazzo sono riuscito a pescare alcuni ranocchi, ma non sono mai stato capace di prendere un’anguilla, perché è molto difficile e occorre una grande abilità, usando le tecniche di cui si è parlato.

Dormire e vivere nella capanna non era affatto quel dramma che i vari intellettuali hanno scritto sui libri e sui giornali. La popolazione italiana che risiedeva in campagna almeno fino al 1955 abitava stabilmente nelle capanne, fossero esse quelle dell’Agro Pontino, fossero i casoni della laguna Veneta, i pagliai della Campania, della Sardegna, della Puglia e della Maremma Toscana. E’ evidente che nelle regioni del nord Italia, nell’Abruzzo e nel Molise, a causa delle rigide temperature non era possibile vivere durante l’inverno nelle capanne di paglia, ma occorrevano ripari molto più consistenti e in pietra.

Da bambino, quando mio padre mi conduceva a vivere in campagna per «sorvegliare il frutteto e il vigneto», ci restavo per circa due mesi e dormivo – come tutti – nella capanna che era stata costruita nel nostro fondo. La vita allora non appariva poi così dura, anche perché tutti si viveva allo stesso modo. La capanna era un luogo confortevole rispetto alla calura che si respirava in aperta campagna. L’acqua nell’orcio si conservava fresca e per esigenze igieniche primarie si usava senza problemi il campo aperto (il canneto, il vigneto, l’uliveto, le fratte). Per detergere il corpo si andava alle vicine sorgenti di acqua sulfurea, di cui era ricca la zona pontina. Vivere all’aria aperta non era poi così male.

Lo scrittore Arnaldo Cervesato, nella sua opera Latina tellus.

«Le capanne che generalmente abitano «i guitti» sono forse le primitive fra quante sussistano sulla superficie della terra. Infinitamente più rozze e inospitali delle capanne degli abitanti del Congo, si possono appena paragonare a quelle dell’ultima classe degli Abissini che ne hanno appunto due varietà – di forma conica e di forma allungata – che coesistono nelle praterie dell’Agro. Sono le capanne dell’età della pietra, rimaste immutate attraverso gli evi e i millenni… Queste capanne sono fatte di paglia, di canne di granturco, di strame e piante secche. L’ingresso è una buca attraverso la quale non sipuò entrare che curvi. Pavimento, nell’interno, la terra nuda con in mezzo il focolare, senza via d’uscita per il fumo… Le capanne coniche contengono anche cinque o sei famiglie, che in quei pochi metri quadrati entro la parete di foglia e canne, dormono in promiscuità sulle «rapazzóle» che sono giacigli di vimini e fieno con un fascio di paglia per cuscino. Nel buco scavato in terra nel mezzo della capanna cuoce «la pizza» di granturco che con «l’acqua cotta» è l’alimento abituale dei guitti, i quali vi tuffano a fette il duro pane nero.»

Il geografo Giuseppe Morandini nella sua importante opera I Monti Lepini. Studio antropogeografico in «Memorie di Geografia Antropica», Roma, 1947, ci dà una attenta descrizione delle capanne costruite dai pastori sui Monti Lepini:

«Il materiale da costruzione impiegato è la pietra per la base e la paglia sostenuta da un’armatura di rami per la copertura. Ne risulta un edificio assai diverso come struttura e funzione: la pianta è normalmente circolare e talora sub-ellittica con dimensioni di circa

NOTE

Agro Pontino

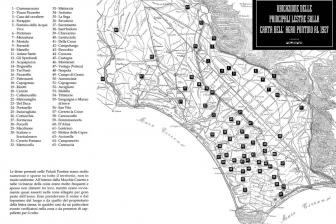

Ubicazione delle principali Léstre

Campagna Romana

Lo scheletro di una capanna in costruzione

Campagna Romana

Tipica capanna conica nei dintorni di Roma

Paludi Pontine

Capanna mutatora (mobile)

Campagna Romana

Capanna a forma rettangolare

Paludi Pontine

Capanna di contadini presso Sezze Stazione

Ciociaria

Capanna nei pressi di Veroli

Falde dei Monti Lepini

Capanne in pietrame e stramma

Selva di Terracina

Capanna Scintì, dove oggi sorge Sabaudia

Selva di Terracina

Léstra alle falde del Circeo

Agro Pontino

Léstra presso Badino (Terracina)

Terracina

Capanne Terellane

Nettuno

Capanne in località Tre Cancelli

Agro Pontino

Léstra Pantano del Tufo (Conca) - 1928

Agro Pontino

Capanna Valle delle Questioni (Conca) - 1928

Agro Pontino

Casal della Selva, capanna - 1928

Agro Pontino

Léstra di Collemorello - 1928

Agro Pontino

Capanne a Gnif Gnaf - 1928

Agro Pontino

Capanne a Casalnovo - 1928

Agro Pontino

Capanna alla piscina di Gnif Gnaf - 1928

Agro Pontino

Léstra di Capograssa - 1929

Agro Pontino

Capanna a Casal dei Pini - 1929

Agro Pontino

Léstra Porcelli presso San Donato - 1929

Agro Pontino

Léstra della Molella - 1929

Agro Pontino

Léstra Molina delle Capre - 1929

Agro Pontino

Léstra della Cocuzza - 1929

Agro Pontino

Léstra della Nespola - 1929

Agro Pontino

Léstra della Nespola, scuola - 1929

Agro Pontino

Capograssa, capanna - 1929

Agro Pontino

Léstra San Donato, capanno delle Rose - 1929

Agro Pontino

Capanna alle Vergini (Mangiapelo) - 1930

Agro Pontino

Le Vergini, gruppo di abitanti - 1931

Agro Pontino

Capanna alle Vergini - 1931

Agro Pontino

Capanne presso Tre Ponti - 1932

Agro Pontino

Capanne di pecorai presso Mesa

Agro Pontino

Macchiaroli in Selva di Terracina - 1934

Agro Pontino

Figli di pastori presso Doganella - 1934

Agro Pontino

Pastori alle capanne di Doganella - 1934

Agro Pontino

Pastori a Campomorto - 1934

Agro Pontino

Pastore a Campomorto, sbacchiatura - 1934

Agro Pontino

Ubicazione delle principali Léstre